いよいよ芸術の秋

こんにちは、S&Tの上村です。最近医者に行く回数が増えて非常に面倒くさいです。昨日も定期検診で同級生の医者のところに行って色々相談していると、もう60近いんだからあちこちガタがくるのは仕方ないと言われガッカリ。😞

いつまでも健康で医者いらずで死ぬまで過ごしたいですよね。ま、現実にはそうもいかないんでしょうけれど…。

皆さんはどう思いますか?

さて、ポーラ美術館がまもなく来館者500万人達成しますね。🤗

500万人目の来館者を迎えると予想されるのが9月13日(土)。

それに合わせてセレモニーが開催されるそうです。該当者には特別な記念品の贈呈や記念撮影が行われるそうですが、実際はいつになるんでしょうかね。こんな幸運な人に選ばれてみたいものですね。😄

それにあわせて500万人達成が見込まれる日から5日間、毎日先着100人に限定色のロゴ入りトートバッグ(非売品)が配布されるそうですが、もし私が行ってもこれすらももらえなさそうです。(笑)

我こそはと思う方はぜひ足を運んでみてはいかが?

ま、完全に運ですが。😅

それは関係なく箱根へ行かれる方は展示を見にフラッと立ち寄ってはいかが?

これからの季節良さそうですね。😄

https://www.polamuseum.or.jp/news/topics/2025090301/

芸術の秋というにはちょっとまだまだ暑いですが、これからの季節ますますあちこちで芸術のイベントが行われます。面白い展示もたくさんやるのでどれに行ったら良いのか迷いますよね。

そんな方にはこんな展示もオススメです。

現在、開館30周年記念として開催中の『未来/追想 千葉市美術館と現代美術』。

千葉市美術館の建築が着工した1991年より継続して収集されてきた現代美術のコレクションから約180点を精選し、戦後美術の多様な展開をたどる展示だそうです。

学芸員は『現代美術は今から見れば、過去に作られた新しい表現の芸術。その変遷をたどることで、私たちの生きる今と、これからの未来を考えられる』と話しています。

183点の作品リストも美術館のウェブサイトにありましたので興味あるものがある方は足を運んでみてはいかが?

https://www.ccma-net.jp/wp-content/uploads/2025/04/miraitsuiso_list.pdf

中々見応えありそうですね。😄

こちらは10月19日(日)まで。

というわけで本日の1品です。

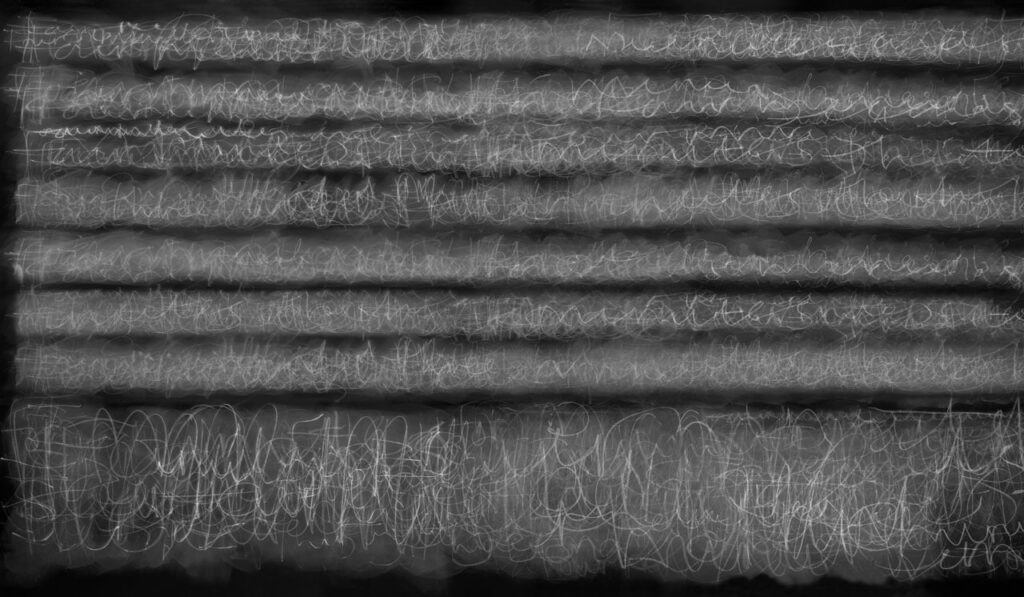

digital chromogenic print mounted on aluminum

paper: 167.6 x 288 cm

framed: 187.3 x 307.3 x 7.9 cm

edition of 7 with 2 APs

ロンドンを拠点とするアーティスト、イドリス・カーンは1978年にイギリスで生まれました。2004年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで優秀な成績で修士号を取得して以来、ミニマルでありながら感情に訴える写真、ビデオ、彫刻で国際的に高い評価を受けており、間違いなく同世代の最もエキサイティングなイギリス人アーティストの一人です。

文学、歴史、芸術、音楽、宗教など、さまざまな文化的ソースを活用しながら、カーンは抽象と具象の間の空間に生息し、歴史、累積的な経験、そして時間が一瞬に崩壊するという形而上学的テーマを語る、濃密に重層化されたイメージを含む独自の物語を展開してきました。

カーンの考え方は写真よりも絵画的ですが、作品の制作には写真製版の複製ツールをよく使用します。二次資料(楽譜、コーランのページ、後期カラヴァッジョの絵画の複製)を撮影またはスキャンし、デジタルでスキャンのレイヤーを積み重ねます。これにより、コントラスト、明るさ、不透明度の微妙な変化を細かく制御できます。結果として得られる画像は、表面が驚くほど光学的な強度を持つ大規模なCプリントであることがよくあります。

カーンの作品は、彫刻や絵画にまで広がりました。彫刻作品では、鋼板、立方体、水平の石板などの素材を使用し、楽譜や祈りのテンプレートで表面をサンドブラストして、文化的、視覚的、映画的、時間的な記憶が密集した共感覚的な全体に融合する方法についての研究を続けています。

彼の作品は、イギリスのロンドンにあるサーチ・コレクション、サンフランシスコ近代美術館、ニューヨークのソロモン・R・グッゲンハイム美術館、イスラエルのテルアビブ美術館、オーストラリアのシドニーにあるニューサウスウェールズ州立美術館、フィラデルフィア美術館、サンフランシスコのデ・ヤング美術館、フランスのパリにあるジョルジュ・ポンピドゥー・センターなど、世界中の多くの機関の永久コレクションに収蔵されています。

これから芸術の秋いよいよ本番です。皆さんいろんなところに足を運んで感動して下さいね。

それでは皆さん本日も良い1日を。